【成績が上がる勉強法】過去問で「出題傾向」を読め!正しい使い方と復習ルーティン

- 国語特化型学習塾テラコヤ

- 2025年9月10日

- 読了時間: 3分

「過去問は仕上げに使うもの」そんなふうに考えてはいませんか?

もちろん、直前の総仕上げとして活用するのも効果的です。

しかし、実はもっと早い段階から過去問を取り入れることで、

成績が大きく伸びるケースがたくさんあるのです。

以前に過去問に関するブログを書いたところ、具体的な活用法について質問があったので、

今回はより具体的な過去問の活用法をお伝えします。

以前の記事はこちらから▼

1. いつから過去問を使うべきか

定期テスト:少なくとも2〜3週間前に1回通しで解いて傾向を確認

受験対策:夏〜秋の早い段階から、年度と学校(または出題範囲)をずらして段階的に実施

目的は過去問で高得点を取ることではなく「傾向の把握」と「時間感覚の獲得」です。

これは早く触れるほど対策の質が上がります。

2. ✅ 「出題傾向を読む力」が成績アップの鍵

過去問を解いたら、まずパターンを観察します。

頻出単元:毎回・毎年よく出る章はどこか

設問形式:計算中心/記述多め/資料読み取りの比率

配点バランス:得点源と落とし穴はどこか

時間感覚:どこで詰まり、何分不足したか

この“傾向メモ”を作ることで、

勉強の優先順位(厚くやる単元/形式練習の配分)が明確になります。

3. 過去問の復習ルーティン(伸びる子の型)

時間を計って通しで解く(完成度は気にしない)

原因を分類:

知識不足/理解不十分

読み違い・設問の取り違え

ケアレス

時間配分のミス

弱点ごとに処方:

知識不足 → 例題で要点整理 → 類題3〜5問

読み違い → 設問の「条件線引き」練習

ケアレス → 解答欄チェックの手順化

時間配分 → 配点の高い設問から解く順に試行

1週間〜10日後に“再テスト”(同セット・同条件)

→ 定着確認と手順の微調整までが1サイクル

過去問は「答え合わせで終わり」ではなく、読んで→直し→再確認までがワンセットです。

4. 家庭でできるサポート(保護者向け)

返却後すぐに「原因の言語化」を促す(何が・なぜ・次はどうする)

再テスト日をカレンダーに固定(1週間後が目安)

点数より改善アクションを評価する(行動を褒める)

5. よくある失敗

一度解いて答えだけ確認して終わる

傾向を見ずに好きな勉強だけ増やす

復習の間隔が空いて再テストをしない

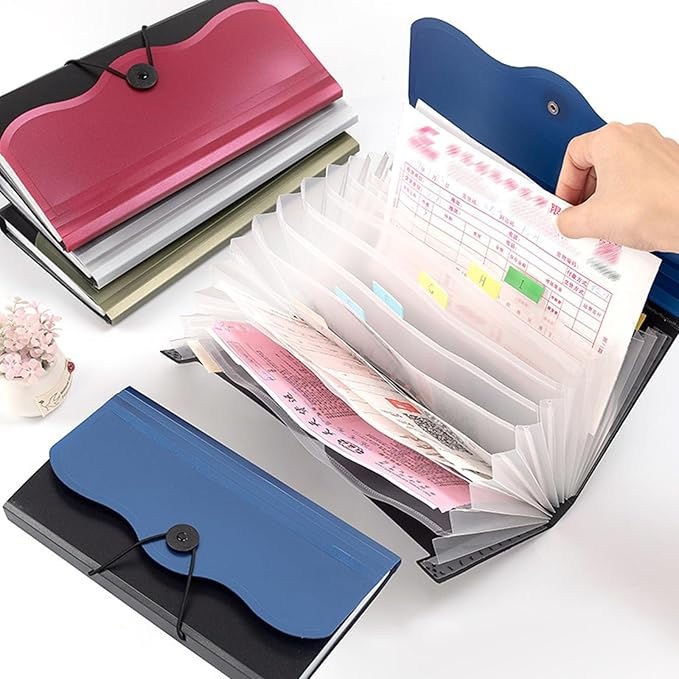

6. 過去問管理をラクにする整理ツール

以前の記事でも紹介しましたが、分類ファイル(B5対応・仕切り付き)があると便利です。

印刷した過去問、解き直し、傾向メモを単元/日付順で一括管理できます。再テストの紙も迷子になりません。

まとめ

過去問は「最後に解く確認テスト」ではなく、早めに傾向を読み、戦略を立てる羅針盤です。当塾では、点数そのものよりも「次に何をどう直すか」を一緒に設計します。

迷ったらご相談ください。

📌 過去問の使い方に不安がある方はご相談ください。→公式LINE

📌 無料体験授業・学習相談はこちら → お問合せフォーム

📚授業内容や体験授業等の詳細はHPもご覧ください!

コメント