【成績が上がる勉強法】過去問は“最後”にやるものじゃない!賢い使い方とおすすめアイテム

- 国語特化型学習塾テラコヤ

- 2025年9月4日

- 読了時間: 3分

更新日:2025年9月10日

「過去問は仕上げに使うもの」そんなふうに思っていませんか?

もちろん、直前の仕上げとして過去問を使うのも効果的です。

でも実は、もっと早い段階から過去問を取り入れることで、成績が大きく伸びるケースがたくさんあるのです。

この記事では、テラコヤでも指導している「過去問の正しい使い方」と「活用に便利な学習アイテム」をご紹介します。

✅ そもそも過去問っていつから使うのがいいの?

多くの中高生が、テストや受験の直前になって「とりあえず1回解いてみる」程度で終えてしまいがちです。

しかし、過去問は「早期に出題傾向をつかむための教材」として非常に優秀です。

✅ 効果的なタイミング:

受験対策なら 夏〜秋の早い時期から段階的で問題集として取り組むのがベストです。

✅ なぜ「早めの過去問」が有効なのか?

テストや入試は、作る側にも“癖”や“出題傾向”があるものです。たとえば:

毎年必ず同じ単元から出る

記述問題の形式が似ている

時間配分の難しさがある など

こうした“出題者の傾向”を事前に知っておくことで、対策の質がまるで変わります。

つまり、過去問は「弱点を見つける道具」でもあり、「どこに力を入れて準備すべきかを見極める道具」でもあるのです。

✅ 「出題傾向を読む力」が成績アップの鍵になる

成績が伸びる生徒の共通点は、「ただ問題を解いて終わり」ではなく、過去問から出題者の意図やパターンを読み取る力を育てていることです。

例えば:

同じ単元や形式の問題が毎年出る

記述問題の出され方にクセがある

グラフや図を使った問題が多い など

こうした“出題傾向の分析”は、戦略的な学習の第一歩です。

早めに過去問を確認しておくことで、

「どこを重点的に対策すべきか」

「何を繰り返すべきか」

が明確になります。

✅ 成績が伸びる子の「過去問ルーティン」はこれ!

まず解く(制限時間を意識) → 時間感覚と問題傾向の把握が目的

復習で「分かる」と「できる」を分ける → 間違えた理由を分類:「知識不足/ケアレス/読み違い」など

1週間後に同じ問題を“再テスト” → 本当に身についているかを確認

📌 ポイント:

「点数」より「できなかった原因」に注目します。これは塾の指導でも最も重視しているポイントです。

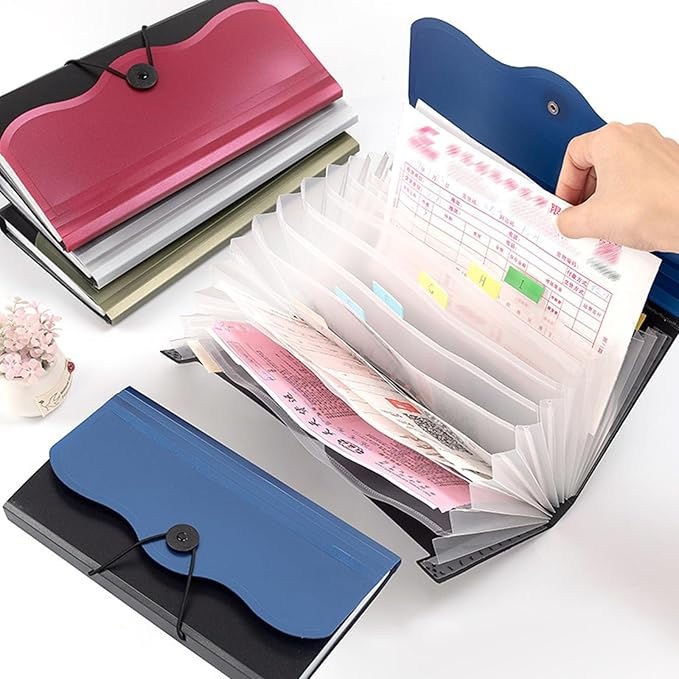

🛠 おすすめアイテム①:

B5対応 ドキュメントファイル(教科別仕分けに)

過去問を印刷しても、教科ごとにバラバラになって管理が面倒…という声をよく聞きます。そんなときは、ドキュメントファイルが便利です。

✅ 学年・単元別・日付順にファイリング

✅ 間違えた問題だけを抜き出して“復習専用ページ”として保管

🛠 おすすめアイテム②:

タイマー付き学習スタンドライト

過去問を時間配分を意識して解く際には「時間制限付き」で解くことになります。

そこで便利なのが、多機能スタンドライトです。

✅ 時間を計りながら机に向かえる

✅ 勉強モードに切り替える“スイッチ”としても優秀

✅ 机の上をすっきりさせて勉強に集中できる環境をつくれる

🎓 塾では「できなかった問題の管理」が成績を左右する

当塾では、過去問の点数そのものよりも、

「何ができなかったか」

「なぜ間違えたか」を生徒自身が説明できる状態をゴールとしています。

過去問は、ただ解くものではなく、「自分の弱点を洗い出して潰していく最高のツール」です。

📌 過去問の使い方に不安がある方はご相談ください。→公式LINE

📌 無料体験授業・学習相談はこちら → お問合せフォーム

📚授業内容や体験授業等の詳細はHPもご覧ください!

コメント